- Agence de rédaction de contenu depuis 1998

- 04 75 43 17 68

- 06 46 87 77 72

- nathalie@points-et-virgules.fr

Comment rédiger un texte narratif ?

Comment raconter une histoire et toucher vos lecteurs ?

20 août 2017

Offrez-vous un Nègre !

19 mars 2018

La rédaction d’un texte narratif trouve son utilité quand il s’agit de raconter un événement, une histoire vraie ou inventée. Ce type d’écrit rapporte des événements réels ou fictifs et se déroule dans le temps. Derrière les mots rédaction narrative se dissimulent toute une série de récits. La rédaction narrative est un texte qui contient plusieurs éléments différents. En effet, le narrateur raconte une action selon un certain angle qui entraînera d’autres actions déterminées.

Types de rédaction d’un texte narratif

- Chronique : recueil de faits historiques ou imaginaires qui suit l’ordre du temps

- Conte : récit destiné à distraire. Il est soit inspiré de faits réels ou historiques, soit d’aventures imaginaires

- Fable : petit récit imaginaire en vers ou en prose destiné à illustrer une morale ou un précepte

- Légende : récit à caractère merveilleux, souvent un récit populaire raconté à une époque lointaine. Les faits historiques sont transformés

- Mythe : récit fabuleux, qui appartient au merveilleux antique. C’est une légende orale qui appartient à un fonds si ancien que l’on ne peut en fixer l’origine. Il met en scène des êtres incarnant, sous une forme symbolique, des forces de la nature, des aspects de la condition humaine

- Nouvelle : récit généralement bref. C’est une sorte de roman très court présentant des personnages peu nombreux

- Parabole : récit allégorique d’un livre saint qui renferme quelque vérité importante

- Roman : genre littéraire le plus courant aujourd’hui, il est né au moyen âge. C’est une œuvre d’imagination en prose dont les personnages présentés sont comme réels

A noter : Les éléments descriptifs peuvent être envisagés comme des actions, car même si rien de concret ne se déroule pendant les descriptions, du temps s’est écoulé… l’écoulement du temps est une action en soi.

Quatre éléments composent donc un récit

- Personnages

- Intrigue

- Cadre spatial

- Cadre temporel

Voici d’excellentes précisions tirées du site :

https://fr.scribd.com/document/337867016/Les-Textes-Narratifs

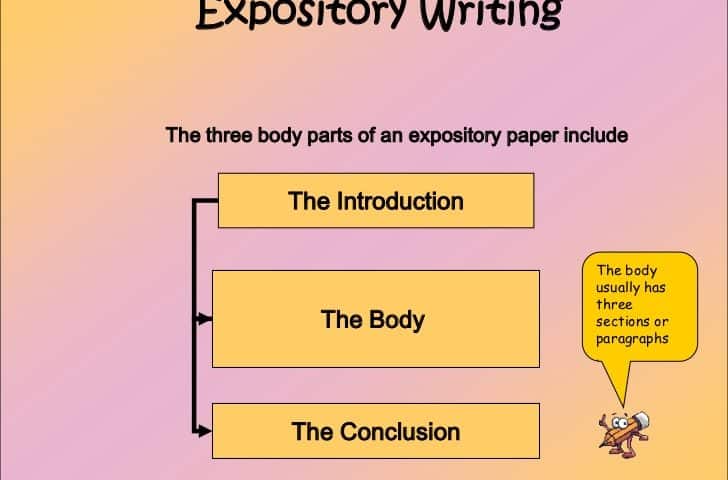

Deux façons de dégager la structure d’un texte :

Le schéma quinaire

En effet, ce type de schéma permet de résumer l’histoire en cinq grandes étapes :

- La situation initiale est caractérisée par un déséquilibre, une éventualité, un manque à combler. Elle contient des informations essentielles pour une bonne compréhension de la suite. Ainsi, en général, elle nous livre le nom des personnages et des indications de temps et de lieu.

- L’élément modificateur rompt la situation initiale et est le premier évènement d’une série d’autres qui découlent de lui.

- La ou les transformations (ex. : épreuves, évènements, péripéties…) tentent de rétablir l’équilibre.

- L’élément de résolution démêle d’une façon positive ou négative le problème créé par l’élément modificateur.

- La situation finale prend place lorsque l’équilibre est rétabli OU lorsqu’il apparaît qu’il ne peut pas / plus être rétabli.

Le schéma actantiel

Pour qu’il y ait une histoire, il faut, à un moment donné, qu’il manque quelque chose dont on se met en quête. Greimas a catégorisé les forces motrices du récit (par exemple, les personnages avec leurs craintes et leurs désirs ; l’intervention du hasard, l’intrusion de forces naturelles ou surnaturelles…) en six fonctions qu’il appelle « actants ».

Le destinateur est l’actant qui charge le héros d’une mission. Le héros, sujet voulant, est celui qui réussit à s’emparer de l’Objet, sujet voulu (qui n’est pas nécessairement une chose). Le destinataire, celui à qui le héros doit remettre l’Objet. L’adjuvant apporte de l’aide en agissant dans le sens du désir ou en facilitant la communication tandis que l’opposant, lui, crée des obstacles en s’opposant soit à la réalisation du désir soit à la communication de l’objet.

La notion d’actant ne coïncide pas avec celle de personnage puisqu’un même personnage peut remplir la fonction de plusieurs actants et qu’un actant peut comprendre plusieurs personnages.

Si le sujet n’atteint pas l’objet de sa quête, on parle de quête déceptive.

rédaction narrative

Comment rédiger un texte narratif ?

-

Personnages

Les personnages (à distinguer des personnes) sont dotés par l’auteur d’une apparence physique, d’une personnalité et d’une identité. De ce fait, les éléments sont transmis en une caractérisation directe lorsque l’auteur les donne explicitement ; en caractérisation indirecte lorsque le lecteur doit les deviner à partir d’éléments (vêtements, allure, langage, accent…)

En général, les personnages sont construits à partir de quatre catégories :

-

Rôle (patient ou agent)

Ex. : Robinson Crusoé, DANIEL DE FOE (1719) – inspiré par l’aventure du marin SELKIRK.

Robinson raconte sa vie solitaire dans l’île sur laquelle un naufrage l’a jeté : comment il réussit à se vêtir, à se nourrir, à se loger. Sa patience, son courage dans les situations les plus désespérées en ont fait un symbole du salut par le travail. Or, il est également un symbole de la lutte de l’individu contre la solitude.

En fait, Robinson est d’abord patient puisqu’il subit une situation (naufrage), puis agent puisqu’il prend la décision de survivre et de poser des actes dans le but de concrétiser son projet. De plus, avec l’apparition de Vendredi, esclave et double de Robinson – il pose le problème de l’inégalité dans les relations humaines – son rôle d’agent est renforcé.

Autre exemple

Ex. : Frankenstein, MARY SHELLEY (1817)

Frankenstein est un savant qui crée un homme artificiel à partir de morceaux de cadavres, mais, en voyant sa créature, il prend peur et s’enfuit. Le monstre, puissant et conscient, souffre de la peur qu’il inspire. Condamné à la solitude, il se venge de son créateur et de la race humaine en général en tuant les proches de Frankenstein avant d’en finir avec ce dernier.

La créature est d’abord patient, puis agent (via la vengeance).

Frankenstein est agent puis patient (lorsqu’on tue les siens). Fou de douleur, il poursuit sa créature dans les régions désertiques de l’Arctique (agent) puis est tué par l’être qui lui doit la vie (patient).

- L’identité (nom, âge, profession, situation familiale)

- Le physique (cheveu, yeux, taille, corpulence)

- Le caractère, la personnalité, la moralité, les valeurs attachées aux personnages

A noter : Les valeurs des personnages dépendent parfois de l’époque durant laquelle l’œuvre a été rédigée ou de l’époque dans laquelle le récit est cadré.

Ex. : Le Cid de CORNEILLE (joué pour la première fois en 1637) où Rodrigue, au nom de son honneur et de son amour pour Chimène, tue le père de cette dernière.

Toutes ces indications créent l’illusion de la réalité.

Le cadre spatial

La toile de fond sur laquelle évoluent les personnages s’appelle le décor. Il est toujours le fruit de l’imagination et de la sélection de l’auteur. Il peut être totalement invraisemblable, surréaliste et nous faire décoller du plan de la réalité (le fantastique) ou apparaître comme vraisemblable, réaliste cherchant à donner l’illusion d’un monde réel.

La description de l’espace répond à la question « où cela se passe-t-il ? », mais deux autres questions doivent également être posées : « comment l’espace est-il représenté ? » ; « pourquoi a-t-il été choisi de préférence à un autre ? ».